Todos

tenemos a alguien a quien debemos o debiéramos haber pedido perdón. Y todos

tenemos a alguien que nos debe una disculpa. Como dice el Padrenuestro, el más sencillo

y completo compendio de metafísica que el hombre pronuncia, “perdona nuestras

ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores”. Cuando yo era pequeño,

de eso hace ya tanto que casi no me acuerdo, se decía: “perdona nuestras

deudas”. Esto permitió a Benedetti, en su recreación sudamericana del

Padrenuestro, decir, “y pues nos quedan pocas esperanzas, / perdona, si puedes,

nuestras deudas/ pero no nos perdones nunca la esperanza”.

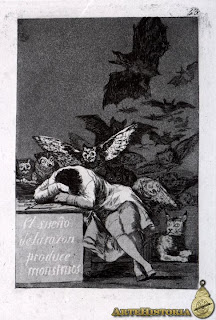

La disculpa a destiempo deja un mal sabor de boca, pero la que nunca llega a darse produce una úlcera en el alma. Siempre he entendido que se necesita mucho más valor para pedir disculpas que para el insulto; sin embargo, este último goza de mayor popularidad. Fuimos y somos educados para la violencia, lo que se llamaba, casi como un laudo, “la parte viril”, y no para la cortesía y la sensibilidad, esa “parte femenina”. Como esta estulticia se ha mantenido por los siglos de los siglos, el hombre, esa cosa pensante, piensa como una cosa y no como un hombre.

Cuando un individuo antepone

sus intereses a los de los demás, está dando una amplia prueba de su avance

cultural, ha comprendido perfectamente las enseñanzas que se le ha brindado

desde un púlpito donde en no pocas ocasiones se bendice la obtención del éxito

sobre la conducta. La tan cacareada frase de Maquiavelo “El fin justifica los

medios”, no se refería precisamente a que todo objetivo final vale, sino, y

fíjense qué curioso, se refiere Maquiavelo a que, en ocasiones, la

supervivencia de un pueblo, de un colectivo, depende del empleo de cualquier

medio a su alcance para conseguirlo.

El éxito en nuestros días, y me temo que también en los pasados, parece una necesidad imperiosa. No se concibe una vida sin un margen elevado de alcances de lo propuesto y obtención de cuantiosos beneficios. Muchos lo sacrifican todo por conseguir el ansiado aplauso social debido a sus logros. Lo sacrifican todo, incluso sus vidas.

Por supuesto este

artículo no es una apología del fracaso, sino todo lo contrario, o quizás ni

eso. La cuestión es que en este juego de venturas y desventuras que se llama

vida, no se puede andar con medias tintas porque luego no hay segunda

oportunidad, y que me perdonen los que creen en la metempsicosis, y tampoco,

una vez que el jugador es expulsado del tablero, podrá acodarse en la mesa y

seguir viendo el juego, y que me perdonen los que creen en un Más Allá.

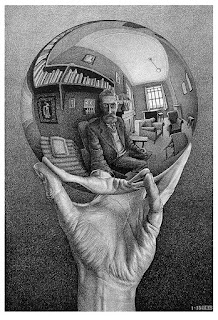

El éxito puede tener casi

la misma cara que el fracaso. Por eso, no debiéramos asombrarnos tanto cuando

alguien es capaz de soportar un fracaso, pero las rodillas le tiemblan cuando

obtiene el éxito. Los antiguos griegos afirmaban ¿qué no han afirmado los

antiguos griegos? que los dioses para castigar a los hombres, a veces les

concedían sus deseos. O lo que es casi la misma historia, pero en plan laica: “Ten

cuidado con lo que deseas porque puedes llegar a conseguirlo”.

Porque la prudencia es un

difícil arte cuando se trata de ejercitarla sobre sí mismo. Nuestros deseos en

raras ocasiones se convierten en motivo de reflexión propia. Y se suele confundir

la obtención de lo deseado con el triunfo. Craso error. Por cierto, un ejemplo,

Craso, que en su tiempo era el hombre más rico de Roma, un día tuvo el craso

error de montar un triunvirato con Julio César y Pompeyo. Quien pudo terminar

sus días plácidamente murió luchando contra los persas. Seguimos ignorando qué

se le había perdido a Craso entre los persas. Quizás el ansia de poder o de

gloria. Quizás una pataleta de quien lo tiene todo y aún desea más.

Una victoria pequeña no

es un fracaso, tampoco lo es perder lo que nos sobra, dejar en un banco del

parque la maleta repleta de diamantes porque es demasiado pesada, abandonar

aquello que en realidad nos importa menos que nada, morir tocando mientras el

Titanic se hunde, solo está derrotado aquel que lucha por intereses espurios.

El mayor caprichoso es el que jamás se permite un capricho. Así es la vida. Ni

pobre ni rico, sino todo lo contrario, que llamaron a su divertida comedia,

Miguel Mihura y Tono. En ocasiones lo más difícil es no ver el lado el lado

surrealista de la vida, el complemento contrario a lo que sucede.